Articolo apparso su Esquire Italia.

Durante gli anni ’60, la lotta per i diritti civili negli Stati Uniti entrò nella sua fase più sanguinosa. Il Birmingham Church Bombing, l’attentato del 15 settembre 1963 nel quale rimasero uccise quattro ragazzine afroamericane, gli assassinii di Medgar Evers, quelli di James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner avvenuti tra il ’63 e il ’64, il Bloody Sunday di Selma del 7 marzo 1965 con John Lewis e Martin Luther King e l’assassinio di Malcolm X del mese prima furono solo alcuni degli episodi che segnarono uno dei periodi più violenti della storia americana.

Nemmeno le stelle dello sport erano immuni alla segregazione e al razzismo.

Era da pochi anni che lo sport era riuscito a superare anche solo il divieto di far partecipare gli afroamericani ai maggiori tornei professionistici. La NFL, come altre leghe, bannò non ufficialmente ma con un “gentlemen’s agreement” (virgolette d’obbligo) tutti i giocatori di colore per ben 12 anni, fino al 1946 quando Kenny Washington e Woody Strode firmarono per i Los Angeles Rams. Giocatori come Joe Lillard, uno dei quarterback più talentuosi della storia, non furono più firmati semplicemente per il colore della propria pelle. Nel baseball il primo afroamericano ammesso ad una partita delle MLB fu Jackie Robinson nel 1947, ed immediatamente vinse il riconoscimento di miglior matricola del torneo. Nel basket NBA si dovette aspettare il 1950 quando vennero scelti al draft Chuck Cooper, Earl Lloyd e Nat “Sweetwater” Clifton. Stessa sorte toccò al tennis, quando nello stesso anno ci fu l’esordio della leggendaria Althea Gibson agli U.S. Open. Nella NHL, infine, la lega di squadre di hockey, fu solo nel 1956 che finalmente esordì un giocatore nero, il canadese Willie O’Ree, “il Jackie Robinson dell’hockey”.

Furono però piccole concessioni per far divertire di più i bianchi, non vere conquiste di libertà.

La situazione, un decennio dopo, era ancora inaccettabile. Ricordo un episodio su tutti, per capirci: quello successo nel 1962 a Walter Beach III. Beach era un talentuoso cornerback dei Boston Patriots, una delle più famose squadre di football d’America. Di lì a pochi giorni, avrebbe dovuto partecipare con i suoi compagni ad un’amichevole estiva contro gli Houston Oilers, a New Orleans. Negli stati del Sud era ancora usanza diffusa, anche nell’American Football League, di sistemare i giocatori delle due squadre in base al colore della pelle. A Beach, afroamericano, venne così comunicato che avrebbe dormito assieme ai suoi cinque compagni neri e agli altri neri degli Oilers in un piccolo motel a 3 km dall’hotel extra lusso nel quale avrebbe alloggiato il resto della squadra (i bianchi). Oggi tutto ciò ci sembra lontanissimo, con gli afroamericani pagati milioni e milioni di dollari e trattati come star di Hollywood, anzi meglio delle star di Hollywood. Allora, solamente cinquant’anni fa, era perfettamente normale considerarli inferiori e non meritevoli degli stessi diritti dei bianchi, persino quelli famosi. C’erano i bar per bianchi e quelli per neri, i cinema per bianchi e (pochi) per neri, persino i bagni pubblici erano divisi in bianchi e neri.

Beach andò dall’allenatore Mike Holovak e gli chiese il permesso di poter arrivare a New Orleans il giorno stesso della partita e di ritornare la sera, senza essere costretto a subire “le Jim Crow” (era il nome dato alle leggi emanate negli stati meridionali che rendevano legale la segregazione). Il giorno dopo venne tagliato e rispedito a casa: la sua colpa fu osare chiedere.

Indignazione popolare? Proteste? Scioperi? No. Nulla di tutto ciò. Chi come Beach provava a ribellarsi al sistema, pagava in prima persona e ricordava ai suoi colleghi cosa sarebbe accaduto loro comportandosi allo stesso modo. Per tutto il resto, ci pensavano gli scontri quotidiani e i fatti di sangue al di fuori dei palazzetti e degli stadi.

Mai le stelle dello sport si indignarono e presero parte attivamente alla lotta per i diritti civili. Fino a Muhammad Ali.

Il pugile visse anche lui in prima persona l’odio razziale di quel periodo. Subito dopo aver battuto il polacco Zbigniew Pietrzykowski divenendo il campione Olimpico dei Leggeri nel 1960, a soli 18 anni, si vide rifiutare un tavolo ad un burger restaurant nella sua città natale, Louisville: solo i bianchi potevano sedere tra i bianchi. Fu il primo di tanti eventi che lo portò a schierarsi apertamente contro il razzismo e la segregazione.

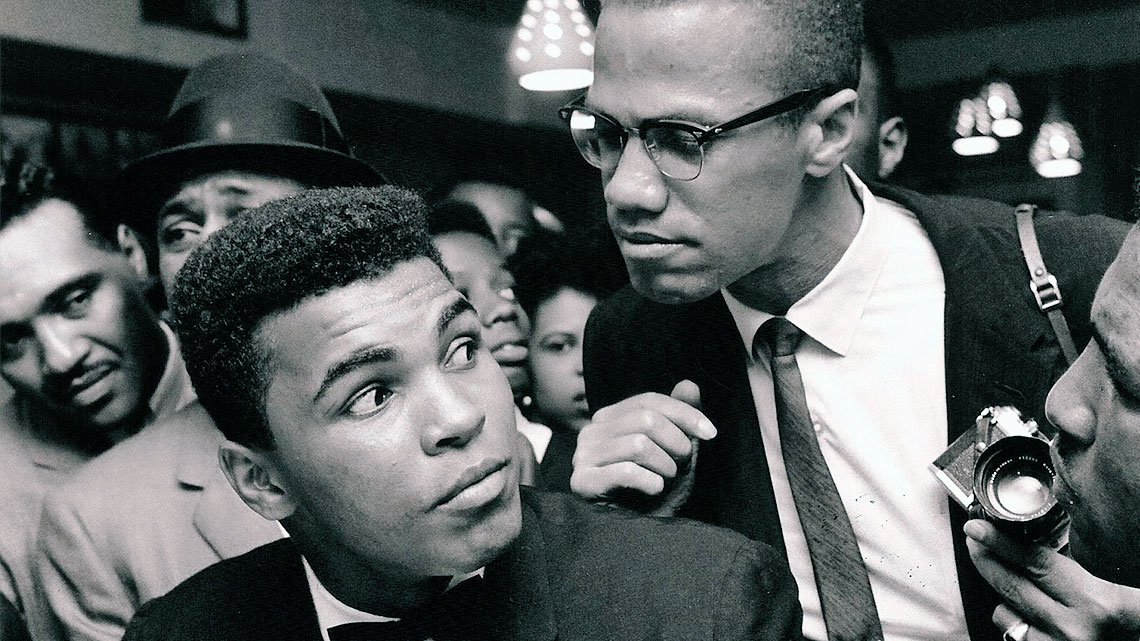

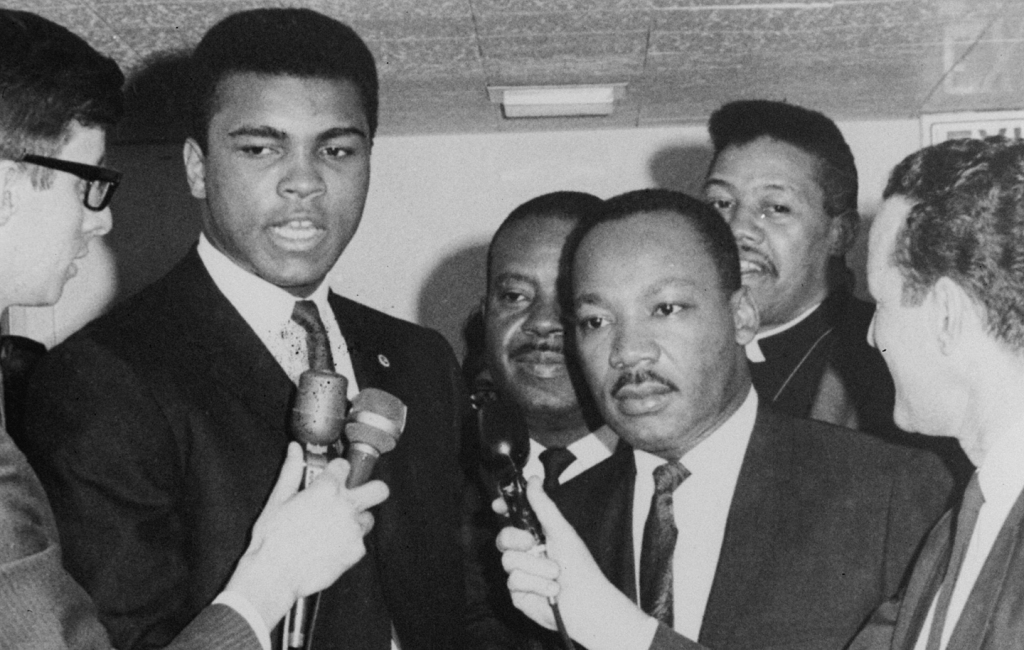

Il suo attivismo politico è stato complesso e non sempre lineare, dall’unione alla Nation Of Islam fino all’ammirazione per Malcolm X, alle liti pubbliche con Martin Luther King (i due poi si riallinearono e divennero amici). Fu però riconosciuto universalmente come uno dei leader del movimento di protesta di quegli anni, tanto da ispirare persino Nelson Mandela durante i suoi anni in prigione.

Ma fu un pomeriggio del 4 giugno del 1967 che, a Cleveland, Ali si rese protagonista di un incontro passato alla storia come il primo vero atto di protesta da parte degli sportivi americani in difesa dei diritti civili. Il precursore, se vogliamo, del movimento di protesta che ha coinvolto lo sport americano, ed in particolare la NFL, negli ultimi due anni.

Ali era probabilmente il nero più odiato dai bianchi che odiavano i neri: cambiò il suo nome (era nato Cassius Marcellus Clay Jr.) scegliendo un nome islamico, fu inizialmente membro di un movimento afroamericano autodefinitosi “setta islamica militante” che non ci andava tenero con i bianchi (eufemismo), fu contrario all’integrazione fra bianchi e neri (poi cambiò idea). In più, aveva appena rifiutato di arruolarsi nell’esercito dichiarandosi obiettore di coscienza per motivi religiosi. Era un nemico pubblico. Se qualcuno si fosse schierarsi dalla sua, contro la Casa Bianca e contro la società americana, sarebbe stato esposto allo stesso ciclone e allo stesso odio.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” background_pattern=”otw-pattern-5″ color_class=”otw-black-text”]Un sacco di persone ancora non capiscono che quando decidemmo di avere questo incontro con Muhammad Ali e lo portammo a Cleveland, ognuno di noi avrebbe potuto perdere il proprio lavoro. – Bobby Mitchell[/otw_shortcode_quote]

Ali, nonostante ciò, aveva un disperato bisogno di supporto pubblico. L’amico Jim Brown (probabilmente il miglior running back di tutti i tempi della NFL) organizzò così un meeting nella sua Cleveland e invitò alcune delle personalità dello sport, tutti afroamericani, che si erano distinti per difendere, almeno a parole, i diritti dei neri. Tra gli invitati ci fu anche il già citato Walter Beach III. Risposero tutti, senza esitazione: una decina di atleti e un avvocato famoso che di lì a poco sarebbe diventato il primo sindaco afroamericano di una grande città americana: Carl Stokes.

Tra gli invitati ci fu chi aveva servito nell’esercito, chi era perplesso dalla decisione di Alì e la considerava quasi un tradimento, chi era d’accordo con lui e soprattutto chi voleva capirne le reali ragioni. Ci fu anche un altro aspetto importante che segnò l’evento, un aspetto taciuto per anni e recentemente raccontato da Jonathan Eig sulle pagine di The Undefeated. Prima del meeting, infatti, il promoter della boxe Bob Arum e altre persone, inclusi alcuni membri della Nation of Islam (il figlio del leader del movimento Elijah Muhammad e John Ali, il segretario nazionale), provarono infatti a convincere Ali di accettare un accordo che uno degli avvocati di Arum aveva negoziato col governo: se avesse accettato di partecipare ad esibizioni di boxe per le truppe americane, avrebbe potuto evitare di arruolarsi e le accuse nei suoi confronti sarebbero state ritirate. Fu anche una questione economica, dicevamo, perché fermare per così tanto tempo il più grande pugile del momento, a soli 25 anni, significava perdere un sacco di soldi per l’intero movimento pugilistico. Soldi, tanti, che furono offerti sia ad Ali che ad alcuni dei partecipanti dell’evento per convincerlo ad accettare l’accordo. Ali, però, si dimostrò un uomo intransigente e di fermi principi e – dopo una riunione di un’ora e mezzo in cui i vari atleti si confrontarono a porte chiuse, comunicò la decisione di continuare per la sua strada.

Proprio le recenti rivelazioni circa le pressioni economiche fatte ai partecipanti, rende se possibile ancora più forte il significato di quell’incontro: al termine della discussione privata, infatti, Ali decise di indire una conferenza stampa e i vari atleti partecipanti decisero, tutti, di appoggiarlo incondizionatamente convincendosi delle sue ragioni. Chi era lì solo per mere ragioni economiche, avrebbe infatti potuto lasciare l’edificio e salvare pubblicamente la propria immagine, evitando le conseguenze di quel clamoroso gesto di protesta. Non successe e, anzi, tutti finirono per presenziare orgogliosi assieme ad Ali. Fu quella la prima volta che alcuni dei più grandi campioni dello sport si riunirono e si schierarono pubblicamente in favore dei diritti civili e in particolari di quelli di un altro “fratello” afroamericano. Si schierarono a favore del diritto di Ali di avere ed esprimere una propria opinione e quello di rispettare il suo credo religioso.

Durante la conferenza, venne scattata una delle foto più iconiche della storia americana, forse la più famosa di sempre di Ali assieme a quella in cui esulta dopo aver steso al tappeto Sonny Liston. A supporto di Ali c’erano Bill Russell, Jim Brown, Lew Alcindor (che di lì a poco avrebbe cambiato il suo nome in Kareem Abdul Jabbar), Carl Stokes, Walter Beach III, Bobby Mitchell, Sid Williams, Curtis McClinton, Willie Davis, Jim Shorter e John Wooten. La prima fila in basso, in particolare, annoverava 4 dei più grandi sportivi di tutti i tempi della storia degli sport professionistici americani.

Quella presa di posizione forte e quel supporto pubblico ad Ali è ricordato ancora oggi negli States come il primo vero atto di ribellione ed unione degli sportivi afroamericani che quel giorno parlarono con una sola voce e combatterono, uniti, il sistema.

Due settimane dopo, Ali la pagò in prima persona. Una giuria di tutti bianchi in soli 20 minuti di camera di consiglio lo condannò per renitenza alla leva a 5 anni di reclusione e la sua carriera pugilistica si interrupppe sul più bello per 3 anni. Perse tutto, Ali: il titolo di campione del mondo, parte della sua carriera, ma non la dignità. Nel 1971, la Suprema Corte americana accolse il suo ricorso e annullò le condanne.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” background_pattern=”otw-pattern-5″ color_class=”otw-black-text”]E quindi? Noi neri siamo stati imprigionati per 400 anni! – Muhammad Ali[/otw_shortcode_quote]

Per approfondire.

- The Cleveland Summit and Muhammad Ali: The true story (link)

- Walter Beach, who was at ’67 Cleveland Summit, says he was ‘never contaminated’ by white supremacy (link)

- Why the ‘Ali Summit’ remains a transformational moment in U.S. history (link)

- Muhammad Ali’s courage, conviction left indelible mark on athletes at historic meeting (link)

- Jim Brown and Muhammad Ali stood together to fight injustice (link)